Gillandwirszen

Bitte beachten Sie auch unsere Datensammlung aller bisher erfassten Personen aus dem Memelland |

G i l l a n d w i r s z e n Bauerndorf im Kreis Pogegen |

|

Hierarchie

Regional > Litauen > Gillandwirszen

Regional > Historisches Territorium > Deutschland 1871-1918 > Königreich Preußen > Ostpreußen > Kreis Tilsit > Gillandwirszen

Einleitung

Gillandwirszen (1785 Gilland Wirgschen, Gillandwirgschen, Gillandswirszen, und Gillandwirßen), bis 1920 Kreis Tilsit, Ostpreußen; (1920-1939) Kreis Pogegen; (1939-1945) Kreis Tilsit-Ragnit

- Weitere Informationen siehe unten in den Daten aus dem genealogischen Ortsverzeichnis

Name

Namensdeutung

Der Name beschreibt die Lage des Ortes und die Vegetation.

- prußisch "gilus, gilin, gillis" = tief

+ litauisch "viržiai" = Heidekraut

Politische Einteilung

6.6.1894: Schillinnen wird zur Landgemeinde Gillandwirszen eingemeindet.[1]

1.5.1939: Name der neuen Gemeinde: Gillandwirszen;

Die neue Gemeinde ist gebildet worden aus den bisherigen Landgemeinden : Gillandwirszen und Gintscheiten[2]

1.10.1939: Gillandwirszen kommt zum Kreis Tilsit-Ragnit [3]

Kirchliche Zugehörigkeit

Evangelische Kirche

Gillandwirszen gehörte 1912 zum Kirchspiel Willkischken.

Friedhof

Der Friedhof wurde noch nicht besucht. Seine Lage und sein Zustand wird jedoch in einem Artikel des Memeler Dampfbootes beschrieben:

Unser zweiter Besuch (Anm.: der erste Besuch galt Neppertlauken) gilt dem Friedhof in Gillandwirßen. Zwei auf ihm stehende große Ahornbäume zeigen schon von ferne seine Lage an. Wir finden ihn östlich des geschlossenen Dorfes zwischen dem nach Gintscheiten führenden Landweg einerseits und der über die Szillis nach Gröszpelken führende Dorfstraße andererseits. Von letzterer zweigt ein Feldweg ab, der südwärts und zum sanft ansteigenden Totenacker führt. Dieser hat die Gestalt eines von Südost nach Nordwest liegenden Rechteckes und ist etwas 60 bis 80 Schritt groß. Der Zugang befindet sich an der Nordwestseite. Paralell zu den Kurzseiten liegen die Gräber. Die zu Häupten stehenden Steine und Kreuze zeigen teils deutsche, teils litauische Inschriften. Die beiden ältesten gußeisernen Kreuze stehen in der Nähe der Südecke. Sie zeigen die Inschriften: Mare Dumat, geb. 1817, gest. 1885.

Auch dieser Friedhof ist gut gepflegt. Die gesamte Anlage besteht eigentlich aus zwei Teilen, dem alten und dem neuen Friedhof. Ersterer liegt im südlichen Teil und besteht aus Sand, während letzterer mehr aus Lehmboden besteht. Der alte Friedhof wurde im Jahre 1806 angelegt und bei der Beerdigung der 46 jährigen unverehelichten Besitzertochter Friederike Raudßus am 21.08.1806 durch Pfarrer Berg aus Willkischken feierlich eingeweiht. Durch Ankauf einer Landparzelle vom Besitzer Maskolus wurde er 1890 vergrößert. Die Einweihung dieses Teiles erfolgte bei der Beerdigung des 5 Tage alten Kindes Anusis Kintra am 04.Mai 1890 durch Pfarrer Böttcher, Willkischken. Vor 1806 hatte das Dorf keinen eigenen Friedhof. Es beerdigte seine Verstorbenen auf dem alten Friedhof in Gintscheiten.

Abseits gelegen fand sich ein in Gillandwirßer Erde gelegenes Grab, ganz versteckt im Unterholz des Heidewaldes. Umfriedet von einem Staketenzaun ein wohlgepflegter Hügel mit einem etwa 70 cam hohen Kreuz. Eine am Kreuzesstamm befestigte Tafel wies die Inschrift auf:" Hier ruht in Gott mein innigstgeliebter Gatte und treusorgender Vater seiner 7 Kinder, unser br. Sohn, Sergeant und Waffenmeister Eduard Barth aus Jülich. Er starb den Heldentod fürs Vaterland am 18.03.1915. R.I.P." [4]

Schule

Die Schule von Gillandwirßen war die jüngste im Kirchspiel Willkischken und entstand 1839 durch Abzweigung von dem Schulverband Sodehnen (Kr.Pogegen). Das Schulhaus war aus Holz erbaut, die Schülerzahl betrug 33.

Erster Lehrer war Karl Ludwig Korck. Er stammte aus Palinkuhnen, wo er 1798 geboren war. Seine Vorbildung hatte er in der Präparandenanstalt zu Neukirch durch den Superintendenten Meyer erhaltem.

(Quelle: [5])

Geschichte

1615 Dorf im Schulzenamt Gillanden, 34 Huben 15 Morgen groß, worunter 6 Huben 54 Morgen Wüstenei. Der jährliche Dezem beträgt 9 Mark 12 Schillinge. 1621 wohnt daselbst Hans Getzschus. Wahrscheinlich ist auf eine Person desselben Namens das Dorf Gettschen zurückzuführen, das dazumal "Getzschen" geschrieben wurde. 1662 leugnen die Bauern wegen der Kirchenabgabe ihr Gesinde, nur Mikeleit zahlt. 1664 wohnt daselbst Stepputis, welcher Name auch heute dort vertreten ist, und 1679 Christoph Eyker. 1678 hat das Dorf einen Krug, der noch heute besteht und im Volksmund "Schilline" genannt wird. Krüger um 1700 war Hartmann. (Siehe auch Schillinen!) Als Beisteuer zum Widdembau leistete das Dorf 1621 25 Mark 52 Schillinge. 1664 bringen die Litauer zu den neuen Glocken 15 Mark 45 Schillinge auf. (Quelle: [6])

Bewohner

Verschiedenes

Memeler Dampfboot vom 05.08.1930

Kreis Pogegen

Gillandwirszen, 4.August. [Fund aus alter Zeit] Ein hiesiger Besitzer aus dem Ortsteil Amerika fand auf einem Stück Torfland, das er urbar machte, drei Zahnkronen der Backenzähne eines ehemaligen Wiederkäuers (Auerochs?). Ihre Länge beträgt etwa sieben Zentimeter, die mit scharfen Rillen versehene Kaufläche etwa vier Quadratzentimeter. Die Zähne sind mit hartem Schmelz umgeben und scheinen am Wurzelhals vom Kiefer, in dem sie gesteckt haben mögen, abgerottet zu sein. Nach Einbringung der Ernte wird an der Fundstelle nachgeforscht werden, ob hier nicht noch weitere Überreste, etwa Schädel oder Rumpfknochen, in der Erde vorhanden sind.

Memeler Dampfboot vom 21.11.1933

Gillandwirszen, 20.November. [Gemeindevertreterwahl] Die im Frühjahr für ungültig erklärte Gemeindevertreterwahl fand dieser Tage ereut statt. Es wurden gewählt: Otto Dumat, Christoph Kantwill I, Paul Boll, Christoph Schneiderat, Johann Petereit, Eduard Hauffe, Nickel Graudons, Christoph Jankus und Jurgis Schimkus.

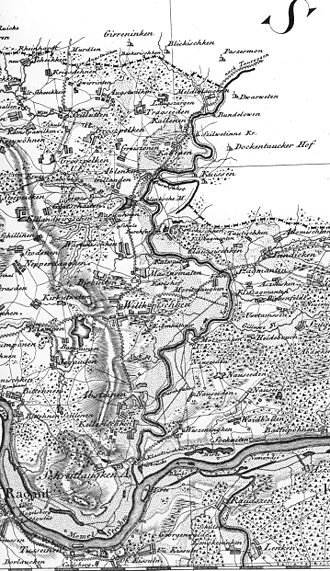

Karten

Daten aus dem genealogischen Ortsverzeichnis

<gov>GILZENKO15AE</gov>

Quellen

- ↑ Dr. Gause, Fritz: Neue Ortsnamen in Ostpreußen seit 1800, Königsberg 1935, Sonderschrift Nr. 53 des VFFOW

- ↑ Amtsblatt Gumbinnen 1939: Neugliederung der Gemeinden und Gutsbezirke im ehemaligen Memelland ab 1. Mai 1939, S. 64ff,

http://www.memelland-adm.de/Archiv/13 Verwaltungsbezirke/index.htm - ↑ Amtsblatt des Regierungspräsidenten in Gumbinnen, 2.9.1939

- ↑ Memeler Dampfboot 1986/11 Seite 165

- ↑ Schwarzien, Otto: Bilder aus der Vergangenheit des Kirchspiels Willkischken, 1927

- ↑ Schwarzien, Otto: Bilder aus der Vergangenheit des Kirchspiels Willkischken, 1927