Kurische Nehrung: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 68: | Zeile 68: | ||

'''1876''' verlegte Epha seinen Wohn- und Dienstsitz nach [[Rossitten]]. Er war nicht nur Düneninspektor, sondern auch Strandvogt und Oberfischmeister. Der Elchbestand war ihm sehr wichtig, und in seinen 40 Dienstjahren konnte er den Bestand auf über hundert Stück vermehren. Seine älteste Tochter '''Helene Epha''' kümmerte sich um den Schutz der Elche und die Aufzucht verwaister Tiere. Das trug ihr den Namen „Elch-Mutter Ostpreussens“ bei. Verheiratet war sie mit '''Albert Möschler''', einem Zoologen, der auch in der Vogelwarte Rossitten arbeitete. | '''1876''' verlegte Epha seinen Wohn- und Dienstsitz nach [[Rossitten]]. Er war nicht nur Düneninspektor, sondern auch Strandvogt und Oberfischmeister. Der Elchbestand war ihm sehr wichtig, und in seinen 40 Dienstjahren konnte er den Bestand auf über hundert Stück vermehren. Seine älteste Tochter '''Helene Epha''' kümmerte sich um den Schutz der Elche und die Aufzucht verwaister Tiere. Das trug ihr den Namen „Elch-Mutter Ostpreussens“ bei. Verheiratet war sie mit '''Albert Möschler''', einem Zoologen, der auch in der Vogelwarte Rossitten arbeitete. | ||

'''Wilhelm Franz Epha''' ging 1903 im Alter von 75 Jahren in den Ruhestand. Er starb am '''16.9.1904''' in [[Rossitten]]. Sein Grab ist auf dem Rossittener Wald-Friedhof, daneben das Grab seiner Tochter Helene Möschler und das seines Schwiegersohnes '''Carl Robert Suttkus''', der mit der jüngeren Tochter '''Margarete Epha''' verheiratet war. | '''Wilhelm Franz Epha''' ging 1903 im Alter von 75 Jahren in den Ruhestand. Er starb am '''16.9.1904''' in [[Rossitten]]. Sein Grab ist auf dem Rossittener Wald-Friedhof, daneben das Grab seiner Tochter '''Helene Möschler''' und das seines Schwiegersohnes '''Carl Robert Suttkus''', der mit der jüngeren Tochter '''Margarete Epha''' verheiratet war. | ||

(Zusammenfassung eines Beitrages von Arwed Sandner, dem Ur-Großneffen Ephas) | (Zusammenfassung eines Beitrages von Arwed Sandner, dem Ur-Großneffen Ephas) | ||

Aktuelle Version vom 8. Juli 2013, 08:04 Uhr

Bitte beachten Sie auch unsere Datensammlung aller bisher erfassten Personen aus dem Memelland |

Aussehen

Zu den Naturdenkmälern höchst eigener Art gehört die Kurische Nehrung, die zur Hälfte zum Memelland gehört. Sie ist an manchen Stellen kaum 1/2 km, an anderen bis zu 3 km breit. Dieser Landstreifen wird mit seinen mächtigen Dünen, seiner oft trostlosen Öde und unheimlichen Totenstille wohl auf jeden einen eigentümlichen Eindruck machen (1921). Der Wanderer vermag fast immer auf der einen Seite das unendliche Meer und auf der anderen die meist ruhig daliegende Wasserfläche des Kurischen Haffes zugleich zu sehen. In den weiten Sandflächen kommt er sich oft wie in einer großen Wüste vor, weshalb man auch hier von einer „Sahara des Nordens“ zu reden pflegt.

Name

Prußisch "neria", preußisch-litauisch "nerija" und kurisch "nerje, nerge, neringa" gibt eine jahrhundertealte Beobachtung wider: Land, das immer mal wieder auf- und abtaucht wie ein Schwimmer, der bald über dem Wasser sichtbar ist und bald unter dem Wasser verschwindet. Litauen hat als ehemaliges Binnenland in seiner Sprache keinen eigenen Begriff für eine Nehrung und hat daher eines der kurischen Wörter übernommen.

Entstehung

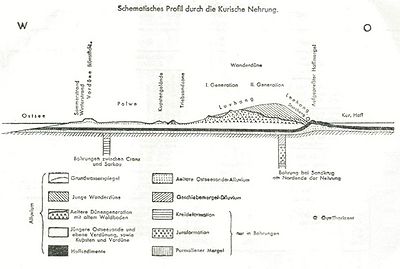

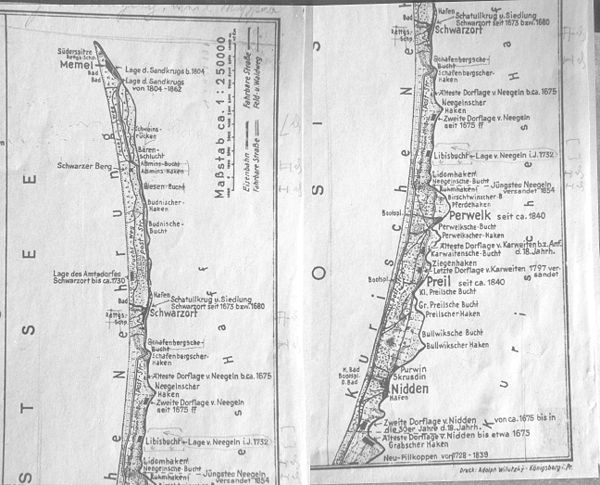

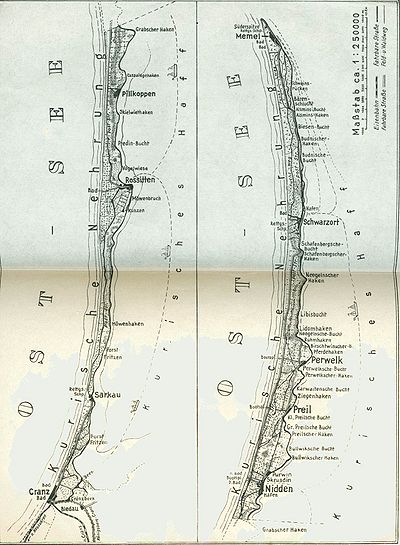

Durch zahlreiche Bohrungen wurde der Grund und Boden der Nehrung, des Haffes und des gegenüberliegenden Festlandes erforscht. Dadurch konnte die Entstehung der eigentümlich geformten Nehrung geklärt werden. Die sorgfältigen Untersuchungen des Bodens haben ergeben, daß sie in der Nacheiszeit durch Meer- und Süßwasserablagerungen entstanden ist. Aus den Grundmoränen des Inlandeises war zwischen der samländischen Küste und dem Memeler Höhenzug ein niedriger Strandbezirk geschaffen worden. Durch einen mächtigen Einbruch der Ostsee wurde das ganze Gebiet der Kurischen Nehrung, des Haffes und der gesamten Memelniederung unter Wasser gesetzt, und es bildete sich eine weithin ins Festland reichende Ostseebucht. Diese grenzte im Norden und Osten an Memel, Prökuls, Saugen, Heydekrug, Swarren, Rucken, Pogegen, Tilsit und Ragnit, im Süden an Schillgallen, Puskeppeln, Bahnhof Wilhelmsbruch, Mehlauken, Labiau, Steinort, Bledau und Cranz.

Diese Meeresbucht ist an verschiedenen Stellen sehr tief gewesen, in der Niederung 9-11 m, ja bis 24 m. Bei Pillkoppen stellte der Bohrer sogar eine Tiefe von 36,5 m fest. An diesen Stellen lagerte das Meer grobkörnigen Seesand, Strandgeröll und allerlei Muscheln ab. Durch die dauernd erfolgende Zufuhr von Sinkstoffen aus den hier mündenden Flüssen wurde der Boden der Meeresbucht allmählich gehoben. Das geschah durch Süßwasserablagerungen, Haffsande, Haffmergel mit Faulschlamm, in denen Süßwasserschnecken reichlich eingelagert sind. Dazwischen liegen aber auch Seesandablagerungen, die vom Meere aus in die Bucht eingeschwemmt wurden.

Im Norden und Süden des Ostseeufers standen als Festlandseckpfeiler die vorspringende Strandpartie Cranz-Sarkau und anderseits der Memeler Höhenzug zwischen Holländischer Mütze und Memel. Dazwischen lag noch eine Geschiebemergellinse Kunzen-Rossitten. Diese Eckpfeiler und die Insel wirkten auf die Uferströmungen der Ostsee als Hindernisse, an denen sich Sandablagerungen absetzten, und an denen die Strömungen der See und der sich in die Bucht ergießenden Ströme brachen; sie lagerten hier ihre Sinkstoffe ab, die Flüsse die Sand- und Schlickmassen, das Meer den Seesand. So kam es, daß an der Scheide von tiefem Meer und verflachender Meeresbucht eine immer höher und breiter werdende Sandbank entstand, die schließlich die Festlandseckpfeiler und die Kunzen-Rossitten-Insel zu einem zusammenhängenden Landstreifen machte. So sehr viel Material war auch gar nicht nötig, um die schon vorhandene Untiefe entlang der alten Festlandsküste bis zum Wasserspiegel aufzubauen (Pillkoppen 3m, Nidden 15,6 m und Perwelk 7,75m). Der immer von neuem von der See aus angeschüttete Sand wurde trocken und bald als lockerer Flugsand über das schmale Landband getragen und so eine Flugsandebene geschaffen, auf der sich nach dem Festsetzen des Bodens – zunächst vereinzelt – später die ganze Nehrungsplatte einnehmende Pflanzenwelt zeigte. Endlich deckte ein dichter Urwald die ganze Nehrung zu, und dieser muß viele Jahrtausende hindurch bestanden haben. Nadelschutt und dichtes Heidekraut schufen allmählich eine tiefschwarze Rohhumin- und Trockentorfschicht. Die Sande wurden häufig durch die Huminsäuren gebleicht und zum harten „Ortstein“ zusammengekittet. Diesen alten Waldboden kann man bei jeder Bohrung auf der Nehrung feststellen.

Wanderdünen

In früheren Zeiten war die Nehrung viel mehr bewaldet als heute (1921). Der deutsche Ritterorden und auch die Eingeborenen haben große Bestände der ehemals prächtigen Wälder abgeholzt. Vor allen Dingen aber sind durch die Russen weite Strecken der Nehrungswälder im 18. Jahrhundert vernichtet worden. Ihrer Kriegsführung entsprechend zündeten sie die Wälder – oft aus reinem Übermut – an, oder versuchten, aus dem Nadelholze Teer zu schwelen. Diese Behandlung ist der Nehrung zum größten Verderben geworden und hat die eigentlichen Wanderdünen entstehen lassen.

Nachdem der Seestrand seine schützenden Bäume verloren hatte, vermochte der Sturm den Sandboden aufzuwühlen und ihn mit neuem, trocken gewordenen Seestrande fortzutragen. Dadurch kamen auch die noch stehen gebliebenden Wälder in Gefahr. Die Bäume vermochten dem fortwährenden Anprall des scharfen Sandes nicht standzuhalten; sie starben ab oder wurden verschüttet. So boten sich dem Winde immer größere Angriffsflächen, und er konnte das leicht bewegliche Material immer weiter und weiter tragen. Diese Winde wehen meistens aus dem Westen oder Nordwesten und arten sehr oft in gewaltige Wirbelwinde aus, die mit dem feinen Sande ein gar tückisches Spiel treiben. „Die Düne raucht“, sagt der Nehrungsbewohner; denn wie auf einem Schneefelde treiben die losen Sandkörner den Abhang der Düne hinauf, bis sie an der höchsten Stelle den Sandwall überfliegen und im „Windschatten“ zur Ruhe kommen. So bewegt sich die Düne unaufhaltsam vorwärts, sie „wandert“, jährlich etwa 5-10 m, bis sie sich schließlich im Haff „ersäuft“.

Auf ihrem Wege werden Dörfer, Wälder, Friedhöfe u.a.m. unbarmherzig verschüttet, um nach vielen, vielen Jahren, nachdem die Düne darüber hinweggeschritten ist, wieder freigegeben zu werden, so den Pestkirchhof bei Nidden.

Nachdem man dieses unheilvolle Vorwärtsdringen der Dünen erkannt hatte, ging man daran, ihm Einhalt zu tun. Zunächst galt es, den frisch ausgeworfenen Sand festzuhalten. Dazu errichtete man Reisigzäune. Den durch sie aufgehaltenen Sand bepflanzte man nach einiger Zeit mit Sandgräsern (Strandhafer, Strandroggen, Sandrohr). Eigentümlich ist es, daß die Pflanzen nicht durch die allmählich höher werdende Sandschicht ersticken; sie wachsen vielmehr mit, ja, sie verkümmern geradezu, wenn die Sandzufuhr aufhört. Sie halten so den Sand auf; der Sandwall wird immer höher und höher: Es ist eine „Vordüne“ entstanden. Der neue, aus der See stammende Sand wird durch diese Vordüne im Wesentlichen aufgehalten und treibt nur in geringen Mengen über sie hinweg; er sammelt sich an kleineren und größeren Hügeln hinter ihr, in dem sogenannten Kupstengebiet. Die Vordüne ist also äußerst wichtig und muß deshalb sehr gepflegt und auch geschont werden.

Schwieriger ist die Befestigung der schon bestehenden Wanderdünen. Hier wird der Dünenboden zuerst durch Strauchwerk und Sandhafer festgehalten, und es werden zunächst größere, dann kleinere Quadrate abgesteckt. Diese Flächen werden mit Lehm, Moorerde und Baggerschlick angefüllt und dann mit 2-3 jährigen Kiefern bepflanzt. Dazu ist am besten die Bergkiefer geeignet. Das Aufforsten ist eine sehr schwierige Arbeit. Aber dennoch ist es gelungen, den Dünenzug zwischen Süderspitze und dem Schwarzorter Wald, Dünen bei Preil und Perwelk und den Urbokalns und Anguikalns bei Nidden zu befestigen.

Quelle:MEYER, Richard: Heimatkunde des Memelgebiets, Memel 1922, S.8-10, 14-18.

Die Festlegung der Wanderdünen

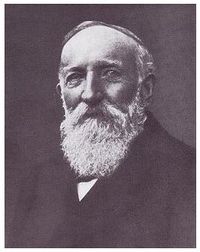

Der „Dünenkönig“ Wilhelm Franz Epha (1828 – 1904)

Auf der Kurischen Nehrung waren schon vor Jahrhunderten die Wanderdünen eine große Gefahr für die Dörfer. Mit bis zu 7 Metern pro Jahr wanderten sie auf die Fischerdörfer zu und drohten diese und das fruchtbare Ackerland zu verschütten. Noch größer wurde die Gefahr, als der Nehrungswald abgeholzt wurde.

Kunzen, Karwaiten, Neegeln und andere Dörfer versandeten, und oftmals gründeten die Bewohner ihr Dorf an anderer Stelle neu, um dann nach etlichen Jahren auch dort wieder gegen die Versandung anzukämpfen. Eine Lösung des Problemes fand man durch die gezielte Bepflanzung der Dünen. Zunächst verwendete man dazu Strandhafer und andere Sandgräser. Allerdings dauerte es sehr lange, ehe man damit eine Festlegung der Dünen erreichte. Zu lange, um die drohende Versandung der bewohnten Gebiete zu verhindern.

Wilhelm Franz Epha [1], 1828 in Goldap geboren, wurde 1857 berittener Forstschutzbeamter der „Memeler Kaufmännischen Plantage“. Schon vorher hatte er die Bepflanzung der Wanderdünen erforscht und experimentelle Studien angestellt. 1864 wurde er Königlicher Dünen-Plantagen-Inspektor mit Sitz in Cranz. Somit verantwortlich für die Dünenbepflanzung der Kurischen Nehrung, realisierte er seine Weiterentwicklung der Pflanzmenthode. Zunächst jedoch wurden Sandgras-gärten zur Beschaffung der notwendigen Pflanzen angelegt.

Auf Ephas Empfehlung hin wurden Holzpflöcke in den Sand gerammt, die dann mit Reisig und Rohr vernetzt wurden. In die so entstandenen Quadrate füllte man Dung und Schlamm und pflanzte dann anspruchslose, zähe Zwergkiefern. Zunächst bezog man die Kiefern aus Dänemark, später wurde sie speziell für die Nehrung in 25 verschiedenen Förstereien angesät. Waren diese Kiefern herangewachsen, pflanzte man in ihrem Schutz heimische Waldkiefern, die einen höheren Wuchs hatten.

Nach ersten Dünenbepflanzungen zwischen Cranz und Sarkau, erreichte Epha seinen ersten großen Erfolg zwischen 1877 und 1882 mit der Festlegung der 48 m hohen Bruchberge bei Rossitten. Dann folgte die Befestigung der Dünen bei Nidden.

Der spektakulärste Erfolg Ephas aber war die Festlegung des 63 m hohen Petschbergs bei Pillkoppen, der bereits die ersten Häuser des Dorfes erreicht hatte. Die Bewohner hatten in den Jahrhunderten zuvor ihr Dorf schon dreimal durch Versandung verloren und sich jedesmal wieder woanders angesiedelt. Ephas erfolgreiches Befestigungssystem rettete das Dorf mit 18 Anwesen und 123 Seelen vor dem sicheren Untergang. Zu seinen Ehren wurde der Gipfel der Düne 1891 „Ephas Höhe“ genannt und dort ein Gedenkstein errichtet.

Es folgten die Festlegung der Dünen bei Preil und Perwelk und des Dünenzugs zwischen Sandkrug und Schwarzort. An der Süderspitze hatte Ephas Schwager, der Nehrungsförster Wilhelm Sandner mit Sitz in Sandkrug, bereits seit 1864 mit Aufforstungen und der Bepflanzung der Vordünen die Vorarbeit geleistet. Sandner hatte schon 1877 erwirkt, dass große Gebiete der nördlichen Nehrung vom Staat erworben und aufgeforstet wurden.

Auch Schwarzort nannte die riesige festgelegte Düne, die bereits bis zur Kirche vorgedrungen war, nach ihrem Bezwinger „Epha-Berg“. Der Volksmund machte aber rasch daraus den „Eva-Berg“.

Die Befestigung der Dünen war sehr teuer, obwohl man durch den Einsatz von Strafgefangenen die Kosten niedrig halten wollte. Ein Hektar Befestigung kostete zwischen 500 und 1500 Mark, je nach Schwierigkeit. Aus Kostengründe wurde überlegt, die Orte Preil und Perwelk aufzugeben, da die Umsiedlung der Bewohner billiger kommen würde. Allerdings weigerten sich die Bewohner, ihre Dörfer zu verlassen, sodass im letzten Moment doch noch eine Festlegung der Düne durchgeführt wurde.

1876 verlegte Epha seinen Wohn- und Dienstsitz nach Rossitten. Er war nicht nur Düneninspektor, sondern auch Strandvogt und Oberfischmeister. Der Elchbestand war ihm sehr wichtig, und in seinen 40 Dienstjahren konnte er den Bestand auf über hundert Stück vermehren. Seine älteste Tochter Helene Epha kümmerte sich um den Schutz der Elche und die Aufzucht verwaister Tiere. Das trug ihr den Namen „Elch-Mutter Ostpreussens“ bei. Verheiratet war sie mit Albert Möschler, einem Zoologen, der auch in der Vogelwarte Rossitten arbeitete.

Wilhelm Franz Epha ging 1903 im Alter von 75 Jahren in den Ruhestand. Er starb am 16.9.1904 in Rossitten. Sein Grab ist auf dem Rossittener Wald-Friedhof, daneben das Grab seiner Tochter Helene Möschler und das seines Schwiegersohnes Carl Robert Suttkus, der mit der jüngeren Tochter Margarete Epha verheiratet war.

(Zusammenfassung eines Beitrages von Arwed Sandner, dem Ur-Großneffen Ephas)

Ortschaften

{{#dpl:

| category = Ort auf der Kurischen Nehrung | redirects = include | format = *Folgende Ortschaften liegen auf der Kurischen Nehrung:\n,%PAGE%, - ,\n

}}

Charakter der Bewohner

Franz Tetzner schreibt in seinem 1902 erschienen Buch "Die Slawen in Deutschland" über die allerdings nicht zu den Slawen gehörigen Kuren:

Der Kure hatte früher kein Bildungsbedürfnis. Er ist abergläubisch religiös, hilfsbereit, sittlich. Die Strafe ändert ihn nicht.

Er feiert die Sonntage streng und ist Gott ergeben. Sein „Gott geleite dich" („Diews palieds"), kann man immer und immer hören; er thut alles „mit Gott" (su Diewu). Die Arbeit des Lehrers gilt ihm als etwas Unnützes, der Unterricht als thöricht, soweit er über Religion, Lesen, Schreiben und Rechnen hinausgeht. Verwerflich ist ihm das Lesen von Märchen und das Singen deutscher Volkslieder, die ganze Schule ist zwecklos. Die Kuren sind Fischer und wollen Fischer bleiben; die Fischerei erfüllt ihr ganzes Leben, etwas Anderes zu werden, wäre sinnlos. Man kann sich denken, welch schweren Stand der Lehrer früher hatte. Mit zunehmender Germanisierung und Durchführung der Wehrpflicht wird hierin Wandel geschaffen, und allmählich unterläßt man, der Schule nachzusagen, in ihr würden außer Plunder nur Schlechtigkeiten gelernt. Alle Neuerungen begegnen Mißtrauen. Einst wollte der Preiler Lehrer, als das Alters- und Invalidengesetz in Kraft trat, den Leuten einen kurzen Vortrag über die nützliche Neuerung in der Schule halten. Keiner kam, „wir lassen uns nicht beschwindeln". Belehrung und Überzeugung ist ihnen Wind, Autorität alles.

Wie die Masuren und Kaschuben haben sie einen heillosen Respekt vor aller Obrigkeit und suchen ihr ebenso freudig ein Schnippchen zu schlagen, wenn sie nicht erwischt zu werden glauben. In ihren Augen ist alles Gesetz Willkür, aber unabänderliche Vorschrift. Hält man es nicht für gut, so erkennt man es trotzdem äußerlich willig an, macht aber, was man will, und umgeht, was einem Schaden bringt. Wird man erwischt, so verteidigt man sich nicht, sondern steckt die arme Sündermiene auf. Wird einer bestraft, so geht er willig ins Gefängnis und wird nach seiner Entlassung von allen Dörflern jubelnd abgeholt und empfangen. Man unterscheidet das Ungewöhnliche nicht, kommt höchster Besuch oder ein bestrafter Meineidiger; man will Einzug feiern, komme Napoleon I. oder Ludwig XVHI. Im geschmückten Wagen hat man schon den Dorfgenossen geholt und hält ihn für interessanter und wichtiger

als den Unbestraften. Die Preiler haben sich nicht der Landgemeindeordnung und ihrer Steuerregulierung untergeordnet, sie sind bei der alten geblieben: der Wirt oder Besitzer zahlt das doppelte des Kätners und dieser das doppelte des Losmanns.

Mit Fremden machen sie nicht viel Federlesens, nehmen nie die Mütze ab und beugen sich nicht der Schnoddrigkeit und Großmannssucht; natürliche Autorität gilt. Die Kuren avancieren nie beim Militär und der Marine. So anstellig sie sind, lieben sie doch zu sehr die Freiheit und hassen jede Stellung als herbe Pflicht.

Die Augen sind meist grau oder blau, die Haare dunkelblond, die Gesichtsfarbe bräunlich, die Züge verwittert; Kartenspiel meiden sie, Bier und Cigarren, wie Fusel schmecken ihnen. Gebräuchlich ist die Prozeßsucht um die nichtigsten Dinge und aus geringfügigsten Anlässen. Der Staatsanwalt läßt oft die Anklage fallen, weil der Gegenstand der Anzeige nicht der Rede wert ist. Und weshalb werden sie angezeigt? Da verrät einer den anderen, weil er mit verbotenen Netzen gefischt hat, trotzdem der Kläger selbst mit verbotenen auszieht. Ein anderer bietet sich dem Gericht grundlos als Belastungszeuge an — um der Reisekosten willen. Diebstahl am Eigentum des Nachbars ist fast unbekannt, ebenso Ehebruch. In Preil gibt es seit Menschengedenken kein uneheliches Kind. Aber um Kleinigkeiten bringt man sich vors Gericht und giebt sich anderen Tags wieder freundlich die Hand, um sich am dritten wieder anzuzeigen und am vierten zu vertragen. Körperliche Züchtigung kommt wohl vor, doch schlägt der Kure wie der Este seine Frau nicht mit der Hand, sondern mit dem Strick.

Die Jungfrau zeigt eine Anmut und Keuschheit, die ebenso naiv als schön ist. Selbst im Scherz spricht sie kein irgendwie anstößiges Wort und entflieht errötend, wenn sie eins hört. Arme und Brust entblößt sie vor Fremden nie. Die jungen Burschen sind nüchtern, zurückgezogen, still ; sie meiden den Krug und zeigen zeitlebens große Anhänglichkeit an ihre Eltern und Geschwister. Wer bei der Marine oder dem Militär ist, bekommt so viel Lebensmittel geschickt, daß er wieder die Schenker beschenken könnte. Die Eltern verhätscheln gern die Kinder mit Honig, Zucker und anderem, was bei jedem Stadtbesuch mitgebracht wird. Den Diebstahl

der Kinder entschuldigen sie mit den Worten: „Das Kind hat noch keinen Verstand.

Wenn die Kinder das Haus übernehmen, müssen sie neben der Schuldenlast auch noch Altenteil und "Geschwisterliches" eintragen

lassen, wiewohl die Hütte ein Fremder nicht geschenkt haben möchte. Auf den unvorteilhaften Handel aufmerksam gemacht, sagen sie: "Es sind die Eltern und Geschwister". Altenteil wird allerdings fast nie geliefert, aber die Alten können doch etwas für sich kochen, wenn ihnen das Zubereitete nicht schmeckt. — Aber sie arbeiten auch.

Die Leute unter sich sind hilfsbereit. Fährt jemand in Preil nach dem Markt, so kommt das halbe Dorf. Der will ein paar Pfund Mehl, jener Kaffee, dieser Kartoffeln, Butter, Salz. Da entzieht sich nun keiner der Aufgabe, alle die Aufträge anzunehmen, redlich einzukaufen und ohne Vorteil, bei Heller und Pfennig abzuliefern. Ein andermal muß der Nachbar dasselbe thun. Wer beim Eisgang in Lebensgefahr kommt, wird mit Hintansetzung des eigenen Lebens gerettet und gepflegt, Einheimische wie Fremde. Werden die großen Braddekähne geteert, so müssen sie zuvor aufs Land gezogen werden, mindestens von 15 Mann. Der Schiffer ruft bloß im Dorfe aus, daß er seinen Kahn heraufziehen will. Er lädt niemand ein, aber alle kommen und helfen.

Quelle: TETZNER, Franz: Die Slawen in Deutschland, Braunschweig 1902, S.165-167.

Schilderungen

Elche

"Wir Jungen, die wir auf der Kurischen Nehrung aufwuchsen, hatten eine Kindheit voll harter Arbeit. Dafür war sie aber auch angefüllt mit bunten Abenteuern. Das Meer trieb Strandgut an die Küste, das Schiffe vor dem Sturm über Bord werfen mußten, und wir schleppten es in dunklen Nächten auf heimlichen Waldpfaden nach Hause. Dann wieder suchten wir den Strand nach Bernstein ab, und ähnlich wie Goldsucher liefen wir dabei manchmal um die Wette. Wenn wir auf Fischfang fuhren, sahen wir Reiher und Milane über den Wassern des Haffs klaftern, und im Herbst, wenn wir uns auf den Feldern Kartoffeln brieten, zogen Tausende und aber Tausende von Vögeln über unsere Köpfe fort nach Süden. Dann wieder kamen Soldaten aus Memel - es war in den Jahren vor dem Weltkrieg -, und von den hohen Dünen südlich von Schwarzort schossen sie nach Scheiben, die viele hundert Meter weiter zwischen dem Meer und der Wanderdüne auf der Heide aufgestellt waren. Unsere Taschen waren mit Patronenhülsen und Bleikugeln gefüllt.

Am meisten aber liebte ich die Elche, diese hochbeinigen, stolzen Tiere. Mit dem Elen - so nannten wir Jungen von der Nehrung sie immer - wurden wir, als wir noch Knirpse waren, ebenso erschreckt wie anderswo die kleinen Buben mit dem schwarzen Mann. Sie kämen und packten die unartigen Kinder auf die großen Schaufeln und brächten sie in den finsteren Wald. Als ich den ersten Elch sah, war das ein Erlebnis, das mich achtjährigen Kerl ordentlich aufwühlte." ... Wie rutschte mir das Herz in die Hosen! Der Schaufler aber äugte mich eine Weile an, kehrte mir dann gemächlich seine Rückseite zu und zog lautlos davon."

Quelle: Kakies, Martin: Elche am Meer, Berlin-Lichterfelde, um 1937

Fischerfauen

"Sieben Boote wurden aus dem Wasser gezogen, es dauerte wohl eine Stunde. Nun lagen sie wie schwere Urtiere hoch am Strand, leise glucksend, wenn das Wasser ihre Kiele unterspülte. Die Fischer kletterten über die Düne und wandten sich dem Dorf zu, ein wenig verlegen, ein wenig unsicher, ob sie die Frau nicht mitnehmen sollten. Ja, der Teufel! Die schweren Kähne auf den Strand zu ziehen, dazu reichten die Fäuste aus. Aber Maricke zu trösten, das war etwas anders.

Nur der Bürgermeister versuchte es, legte die Hand auf ihre Schulter und sagte:"Sieh mal, Maricke..."; er wollte fortfahren und ihr erklären, daß es schon manchmal sehr mulmig ausgesehen habe und daß trotzdem ein Wunder geschehen sei. Der Fischer un d sein Sohn, nun, die waren doch keine Kinder, die hatten den Sturm doch sicher längst gespürt. Vielleicht saßen sie jetzt in einer Hafenkneipe irgendwo in Memel oder Libau und ließen sich den Grog wohlig in den verkühlten Magen laufen.

Das wollte er sagen, der Bürgermeister. Aber wie er oben auf der Düne stand und spürte, wie die ganze Düne zitterte und bebte, da merkte er, daß solche Worte im Winde verhallen wie nichts. "Komm nach Haus, Maricke", sagte er nur. Und er zog sie leicht bei den Schultern, um ihr Gesicht vom Meer abzuwenden, aber es gelang ihm nicht. Er empfand, daß sie da sein wollte, wo ihr Mann war. Wenn das ganze Meer vielleicht sein Grab war, dann wollte sie hier stehen, vor seinem Grab. ...

"Such´ Holz und mach´ ein Feuer an!" sagte die Mutter. Martin stieg die Düne hinab und suchte in den Tälern nach trockenem Astwerk. Es war gut, daß er etwas zu tun hatte. Solange er mit den Fischern an den Kähnen gearbeitet hatte, war das würgende Gefühl am Hals und am Herzen nicht so stark gewesen. Wenn er aufblickte, sah er seine Mutter oben auf der Düne. Sie sah aus wie ein Standbild, regungslos, dem Meer zugewandt. Nur das Tuch flatterte um ihr Gesicht, und die hohen Sandgräser schwankten im Wind zu ihren Füßen. ... Frau Maricke erschien der Strand im Feuerschein noch grauenhafter. Sie starrte angestrengt in das Wasser. Da - war da nicht etwas? Aber es war nur ein großer Stein, der plötzlich seinen runden Rücken aus der Flut hob wie ein Tier. Manches sah wie eine Stange aus, manches wie der Kiel eines Bootes oder wie ein Brett. Du lieber Himmel! Tausend Gesichter hatte diese entsetzliche Nacht.

Als das Feuer erlosch und der Morgen graute, hielt es Martin nicht mehr länger aus, das Leid seiner Mutter zu betrachten. Er sagte:"Komm, Mutter!" Und dieses Mal gehorchte sie wie ein Kind. Er führte sie die Düne hinab, durch den Wald in das Haus. Sie sprach kein Wort, sie weinte auch nicht, sie war nur wie erstarrt."

Quelle: Naujok, Rudolf: Der Herr der Düne, K.Thienemanns Verlag, Stuttgart, 1955

Dichtung

Von der zerstörerischen Kraft der Dünen zeugt das in Hexametern verfaßte Gedicht Ludwig Rhesas [2], das sein 1797 endgültig vom Sand verschüttetes Heimatdorf Karwaiten besingt:

Weile, o Wanderer, hier und schaue die Hand der Zerstörung!

Wenige Jahre zuvor sah man hier blühende Gärten,

Und ein friedlich Dorf mit selgen Wohnern und Hütten

Lief vom Walde herab bis zu des Meeres Gestade.

Aber anjetzt, was siehst du? Nur bloßen Boden und Sand. Wo

Ist das friedliche Dorf, wo sind die blühenden Gärten?

Ach, dem Aug entfällt hier eine Träne der Wehmut.

Siehst du dort die Ficht und eine ärmliche Hütte

Vor dem Fall gestützt, mit grauem Moose bewachsen?

Dies nur ist der traurige Rest von allem geblieben.

Hinter dem Wald empor hob steil ein Berg sich mit Flugsand,

Der die Tannenwipfel und weit die Flut überschaute.

Stürmend trugen die Wind am Hang und Gipfel den Sand ab

Und bedeckten den Wald des armen Dörfchens Umschattung.

Ach, kein sperrender Damm hielt jetzt den Vortritt des Berges,

Und allmählich verschlang er Teich und Gärten und Häuser!

Neben dem Wald im Dunkel und Graun vieljähriger Eichen,

Stand die Kirche des Dorfs, geziert nach älterem Volksbrauch,

Rings von Grabeshügeln umdrängt der friedlichen Toten.

Sieh, dort ragt eine Spitz hervor, gerötet vom Spätlicht!

Hier versank die Kapelle. Doch rettete man die Geräte

Und den heilgen Altar. Die frommen Bewohner des Eilands

Flohn zu anderen Dörfern mit den armseligen Resten,

Die sie dem Berg entzogen, zu bauen dort ihre Hütten.

Traurig erzählt der Sohn dem Enkel, was hier geschehen,

Weist die Stätt ihm noch, wo seine Väter gewandelt.

Tief versank ihr Gebein, und droben grünet kein Frühling.

Hier ertönt nicht mehr im Busch der Nachtigallen Mailied,

Keine Herde kommt voll Durst zum kühlenden Quell her,

Und kein Täubchen wohnt im Zweig der geselligen Linde.

Hier umarmt das Weib nicht mehr den liebenden Gatten,

Keiner Kinder Schar ersehnt am Ufer den Vater,

Wenn er von wogender See heimkehrt, mit flatterndem Wimpfel. --

Wer wird deine Spur auch nach Jahrhunderten kennen,

Blühend Vaterland, wo meine Lieder erklangen?

Doch du trauriger Ort hier, immer werd ich dich lieben,

Jeglichen Baum, der schwand, in meiner Seele noch tragen!

Denn hier war's, hier ging auch ich als schuldloser Knabe

Zwischen Garten und Teich, an Hand von Vater und Mutter,

Und hier ruhen sie, die mich wohl lieben noch jenseits.

Quelle: TETZNER, Franz: Die Slawen in Deutschland, Braunschweig 1902, S.131.

Die Frauen von Nidden: Über die Wanderdüne von Nidden schrieb Agnes Miegel das bekannte Gedicht Die Frauen von Nidden, das unter dem Artikel Nidden zu finden ist.

Literatur

- Barfod Jörn, Künstlerkolonie auf der Kurischen Nehrung, edition fischerhuder kunstbuch, 2005