Memelländer in Sibirien: Unterschied zwischen den Versionen

Kaukas (Diskussion • Beiträge) |

Kaukas (Diskussion • Beiträge) |

||

| Zeile 158: | Zeile 158: | ||

===Heimkehr nach Deutschland=== | ===Heimkehr nach Deutschland=== | ||

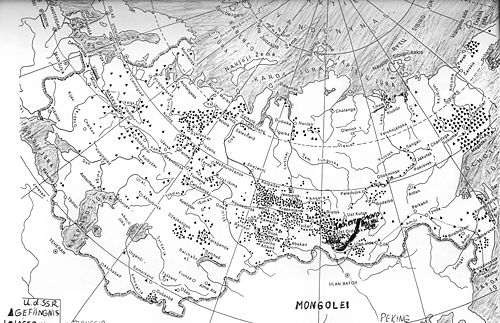

[[Bild: Kestenus21.jpg|thumb|350px|]] | |||

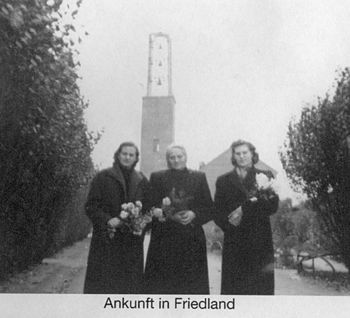

[[Bild: Kestenus22.jpg|thumb|350px|]] | |||

Wir standen seit 1956 mit der deutschen Botschaft in Moskau in Verbindung. Auch erhielten wir Post von meiner Großmutter und meinen Tanten, Muttis Schwestern, aus [[Ruhpolding]]. Adenauer war inzwischen in Moskau gewesen und hatte die Repatriierungsfrage gestellt. Wir Memelländer wurden endlich als Deutsche anerkannt. Nur das mußte man erst beweisen. Unsere Papiere von früher waren alle verlorengegangen. Der Polizeibeamte, bei dem wir die Anträge auf Ausreise in die Bundesrepublik gestellt hatten, war sehr nett. Aber er sagte, irgendein Dokument, daß wir Deutsche sind, brauche er. Dann fand Vater noch einen Führerschein von 1930, der in deutscher und litauischer Sprache war. Als ich dem Beamten diesen Führerschein zeigte, war er zufrieden. Er sagte: „Da ist ja ein Stempel! Das reicht!“ Es reichte tatsächlich. Aber es trat noch ein Hindernis auf. Wir hatten nach 1956 Pässe bekommen. Durch einen Irrtum stand auf Vaters Paß “Kestenuk“, Mutter hatte den litauischen Familiennamen „Kesteniene“, ich war „Kestenaite“. Unsere Ausreisepapiere waren alle auf „Kestenus“ ausgestellt. Obwohl der Polizist unsere Pässe viele Male gesehen hatte, hatte er nicht darauf geachtet. Auch wir hatten nicht daran gedacht. Erst als ich in der Kreisverwaltung vom 2. Politsekretär eine Unterschrift brauchte, merkte der, daß die Namen nicht übereinstimmten und rief die Polizei an. Die Unterschrift brauchte ich aber dringend, um das Geld für die Staatsobligationen, die wir von unseren Gehältern kaufen mußten, zurückzuerhalten; ich wollte ja das Land verlassen. Das war aber ein Schreck; denn die Fahrkarten hatten wir schon gekauft. Es wurde mit Irkutsk hin und her telefoniert. Schließlich hat die Polizei die Pässe einbehalten und auf den Ausreisedokumenten vermerkt. So fuhren wir los Richtung Deutschland. Es war ein großes Abschiednehmen von unserer Baracke. Schließlich haben wir 10 Jahre darin gewohnt! Einige haben uns noch zum Zug begleitet. | Wir standen seit 1956 mit der deutschen Botschaft in Moskau in Verbindung. Auch erhielten wir Post von meiner Großmutter und meinen Tanten, Muttis Schwestern, aus [[Ruhpolding]]. Adenauer war inzwischen in Moskau gewesen und hatte die Repatriierungsfrage gestellt. Wir Memelländer wurden endlich als Deutsche anerkannt. Nur das mußte man erst beweisen. Unsere Papiere von früher waren alle verlorengegangen. Der Polizeibeamte, bei dem wir die Anträge auf Ausreise in die Bundesrepublik gestellt hatten, war sehr nett. Aber er sagte, irgendein Dokument, daß wir Deutsche sind, brauche er. Dann fand Vater noch einen Führerschein von 1930, der in deutscher und litauischer Sprache war. Als ich dem Beamten diesen Führerschein zeigte, war er zufrieden. Er sagte: „Da ist ja ein Stempel! Das reicht!“ Es reichte tatsächlich. Aber es trat noch ein Hindernis auf. Wir hatten nach 1956 Pässe bekommen. Durch einen Irrtum stand auf Vaters Paß “Kestenuk“, Mutter hatte den litauischen Familiennamen „Kesteniene“, ich war „Kestenaite“. Unsere Ausreisepapiere waren alle auf „Kestenus“ ausgestellt. Obwohl der Polizist unsere Pässe viele Male gesehen hatte, hatte er nicht darauf geachtet. Auch wir hatten nicht daran gedacht. Erst als ich in der Kreisverwaltung vom 2. Politsekretär eine Unterschrift brauchte, merkte der, daß die Namen nicht übereinstimmten und rief die Polizei an. Die Unterschrift brauchte ich aber dringend, um das Geld für die Staatsobligationen, die wir von unseren Gehältern kaufen mußten, zurückzuerhalten; ich wollte ja das Land verlassen. Das war aber ein Schreck; denn die Fahrkarten hatten wir schon gekauft. Es wurde mit Irkutsk hin und her telefoniert. Schließlich hat die Polizei die Pässe einbehalten und auf den Ausreisedokumenten vermerkt. So fuhren wir los Richtung Deutschland. Es war ein großes Abschiednehmen von unserer Baracke. Schließlich haben wir 10 Jahre darin gewohnt! Einige haben uns noch zum Zug begleitet. | ||

Version vom 26. September 2010, 09:19 Uhr

Bitte beachten Sie auch unsere Datensammlung aller bisher erfassten Personen aus dem Memelland |

Ich habe etliche Sibirien-Verschleppte getroffen. Jedoch wollte keiner von ihnen aus dieser Zeit berichten. Jeder für sich hatte beschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen und nur noch nach vorne zu leben. Es herrscht bei diesen Leuten ein noch tieferes Schweigen als bei den Flüchtlings-Traumatisierten. Es ist an sie nicht heranzukommen.

Eva-Maria Kestenus traf ich auf einem Memellandtreffen. Sie war eine feine alte Dame, und wir kamen schnell ins Gespräch. Es dauerte nicht lange, da hielt sie mir ein DIN-A-4-Heft vor und sagte, dass es sich um ihren Lebensbericht handele. Ich spürte, dass es sie irgendwie drängte und blätterte ein wenig darin herum. Dann sagte ich ihr, dass dies doch von wirklichem Interesse für die Nachkommen der Memelländer sei. Dieser Meinung war sie auch. Ich bat sie, dies zur Veröffentlichung freizugeben. Dieser Meinung war sie ebenfalls. Trotzdem zögerte sie, weil sie sich aus welchem Grund auch immer schämte. Da ich selbst zwar "nur" eine Nachgeborene bin, trotzdem aber unsere fragile Seelenlage kenne, hatte ich Verständnis und ließ das Thema wochenlang auf sich beruhen. In langen Telefongesprächen diskutierten wir das Für und Wider einer Veröffentlichung. Schließlich sandte mir Eva-Maria Kestenus ihren Bericht zu und erlaubte mir, ihn für die nachgeborenen Memelländer im Internet zu veröffentlichen (Beate Szillis-Kappelhoff)

Mein Umweg über Sibirien

von Eva-Maria Kestenus aus Coadjuthen

Ein langer Weg führte mich von Memel über Sibierien nach Gehrden. Geboren bin ich 1930 in Coadjuthen im Memelland. Vater hatte eine Ziegelei und Landwirtschaft; außerdem leitete er noch eine kleine litauische Bank und später die Raiffeisenbank. Ich erinnere mich noch an eine sehr behütete und schöne Kindheit.

Coadjuthen war ein großes Kirchdorf an der litauischen Grenze. Es hatte eine alte Kirche, einen großen Marktplatz mit vielen Geschäften, eine Volksschule, an der Onkel Robert, der Schwager meines Vaters, Rektor war. Mitten durch den Ort floß die Sziesze. Für uns Kinder war es herrlich. Uns gehörte der Ort. Wir hatten große Freiheiten und konnten nach Herzenslust spielen und uns beschäftigen.

Das Memelgebiet gehörte von 1923 bis 1939 zu Litauen. Im März holte uns Hitler „Heim ins Reich“. Nach den Blitzkriegen gegen Polen und Frankreich begannen bald die Vorbereitungen für den Einmarsch in die Sowjetunion. Schon Wochen vorher hatten wir in unserem Haus Einquartierung von Wehrmachtsoffizieren und Burschen. Es herrschte eine gedrückte Stimmung, besonders in den letzten Tagen. Es wurden Abschiedsbriefe geschrieben und viel Klavier gespielt. Dann hörten wir eines Morgens die ersten Kanonenschüsse. Der Marsch gen Osten begann.

Ab 1941 besuchte ich das Lyzeum, die Auguste-Victoria-Schule [1] in Memel und wohnte bei meiner Tante Meta, der Schwester meiner Mutter. Im Winter wohnten wir alle in der Stadt und im Sommer in einem bekannten Kurort an der Ostsee, in Försterei, 7 km von Memel entfernt. Tante Meta hatte da eine schöne Villa in einem Park auf dem Berg. Von oben konnte man über den Wald hinweg aufs Meer blicken. In wenigen Minuten war man am herrlichen Sandstrand. Wenn ich daran denke, erscheint mir die Erinnerung wie ein schöner Traum. Ich war Fahrschülerin und fuhr mit dem Zug in die Stadt. Wenn ich ihn mal verpaßte, fuhr ich mit dem Fahrrad durch den Wald in die Stadt und war meist früher am Ziel als die Bahnfahrerinnen.

Mit einigen ehemaligen Schülern und Schülerinnen des Lyzeums und des Gymnasiums treffen wir uns noch immer einmal im Jahr. Leider leben einige nicht mehr, Ingrid Freudenreich ist mit der „Gustloff“ untergegangen. Einige andere haben kein Interesse mehr. Besonders freue ich mich, daß Harry Grodberg noch dabei ist. Er konnte beim Einmarsch Hitlers ins Memelland 1939 noch mit seinen Eltern nach Litauen ausweichen. Aber auch von dort mußte er 1941 flüchten nach Moskau. Jetzt ist er ein bekannter Organist und gibt Konzerte in vielen Städten Europas. Auch uns erfreut er immer mit einem großartigen Orgelkonzert, das letzte Mal in der Kirche auf der Fraueninsel. Seine Frau Natascha ist auch Jüdin. Mit ihr unterhalte ich mich russisch.

Flucht

Im Herbst 1944 näherte sich die Front, und wir mußten zum ersten Mal unsere Heimat verlassen. Der Leiterwagen bekam ein Dach, wir packten einige Sachen rein, hinten wurde noch unser Auto, ein Hanomag, angehängt und ab ging es. Constante, unser Pole, kutschierte. Zuerst fuhren wir über die Memel in die Niederung. Dort wurden wir bei Bauern einquartiert. Aber nach wenigen Tagen durften wir wieder zurückkehren. Zuhause fanden wir alles so vor, wie wir es verlassen hatten, sogar mein Bernsteinarmband lag noch auf dem Schreibtisch. Es war ja bei Todesstrafe verboten zu plündern. Aber nach wenigen Wochen ging es endgültig nach Königsberg. Die Innenstadt war durch englische Luftangriffe total zerstört worden. Wir waren einige Wochen unterwegs und fuhren weiter nach Brandenburg am Frischen Haff, wo Vaters Schwester Meta mit ihrer Familie lebte. Der Onkel war bei der Wehrmacht als Offizier. Den Winter über konnten wir dort wohnen. Ich bin sogar einige Wochen in Königsberg auf die Königin-Luise-Schule gegangen.

Und wieder näherten sich die Russen. Wir mußten also weiter. Diesmal flüchtete meine Tante Meta mit Cousine Annemarie und Cousin Werner mit uns. Wir konnten nur noch die Pferde anspannen und uns Richtung Braunsberg – Heiligenbeil – Frisches Faff begeben. Viele Treckwagen waren schon unterwegs. Zwischendurch wurden die Trecks von russischen Fliegern beschossen. Sobald man Flugzeuggeräusche hörte, sprang man vom Wagen und legte sich darunter. KZ-Häftlinge wurden auch noch über das noch gefrorene Haff getrieben. Wenn sie nicht mehr weiter konnten, wurden sie erschossen. Es war Ende Februar. Das Eis war nicht mehr dick genug, um die vielen Wagen und Pferde tragen zu können. Wenn die Wagen eine Weile nicht weiter kamen und stehen bleiben mußten, waren die halben Räder im Wasser. Viele Wagen brachen deshalb ein und sind untergegangen. Meistens konnten die Menschen noch abspringen.

Regina, meine Schwester, war 6 Jahre alt. Ihre Beine waren vom langen Sitzen geschwollen. Viele sahen gelb aus, sie hatten Hepatitis. Speck hatten die meisten vorrätig, nur Brot fehlte. Überall traf man verwundete Soldaten, die halb verhungert bettelten. Auf der Frischen Nehrung fuhren wir vorbei am KZ Stutthof und zogen weiter durch Danzig bis Gletgau.

In einen kleinen verlassenen Haus ließen wir uns nieder. Vater mußten wir verstecken. Sobald Militärpolizei vor dem Haus war, legte er sich in eine Ecke, und wir warfen Kleidung auf ihn; sonst hätte man ihn noch zum Volkssturm mitgenommen. Er war ja bei der Wehrmacht gewesen, und wegen seines Alters entlassen worden. Erschreckend fand ich es, daß in Danzig-Oliva vor der Kiche zwölf bis dreizehnjährige Jungens mit der Panzerfaust in der Hand standen, um den Russen aufzuhalten.

Danzig wurde stark bombardiert und dann waren die Russen da! ~ Es istt schwer zu beschreiben, was sich da abspielte!! Wir hielten uns im Keller auf. Das Haus war von einer Granate getroffen worden.

Eines möchte ich noch erwähnen. Wir hatten uns, soweit es ging, im Keller versteckt. Einmal hatte mich ein Russe gefunden. Ich sollte mitkommen. Ich war völlig verzweifelt. Er setzte mir die Pistole an den Kopf, und ich dachte: Jetzt erschießt er mich. In dem Moment kam ein russischer Offizier durch die Tür und sagte etwas. Der fluchte nur und verschwand mit ihm. So war ich gerettet!

Dann kam eine Frau mit zwei Kindern zu uns. Sie hatte einen Strick in der Hand. Sie war dabei, Richtung Ostsee zu gehen und wollte sich und die Mädchen ertränken. Wir versuchten, sie davon abzuhalten.

Wir mußten das Haus verlassen und zogen weiter in Richtung Zoppot. Von Constante, unserem Polen, mußten wir Abschied nehmen. Schade, daß man nicht weiß, wo er geblieben ist! Gerne hätten wir ihn nach vielen Jahren wiedergesehen. In Zoppot wurden wir aufgehalten. Vater wurde von uns getrennt. Ein Offizier verlangte, daß wir unser Gepäck vorzeigen sollten. Wir hatten noch einen kleinen Koffer. In dem waren nicht nur silberne Bestecke, die Gina zur Taufe bekommen hatte, sondern auch eine Bibel. Sie war in litauischer Sprache. Meine Eltern hatten sie zur Hochzeit vom Kirchenchor, in dem meine Mutter sang, geschenkt bekommen. – Ein Wunder geschah! – Der Offizier war wohl Jude und konnte litauisch. Als er die Bibel entdeckte, sagte er: „Ihr seid ja Litauer!“ Vater durfte zu uns zurück, und wir haben uns von da an als Litauer ausgegeben. Die Bibel hatte uns gerettet. Die Silberbestecke hatte der Offizier behalten.

In Zoppot hatten wir uns wieder in einem leeren Haus niedergelassen. Tante Meta hatte das alles nicht verkraftet. Sie sagte nur: „Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr!“, legte sich auf die Seite und starb. Wir haben sie mehrere Tage im Zimmer behalten. Sobald ein Russe in die Wohnung kam, liefen wir zur toten Tante und knieten uns nieder. Dann fluchten die Russen und verließen das Haus. Tante Meta wurde in eine Decke gehüllt, und dann auf einer Karre zum Friedhof gefahren. Vater hielt das Totengebet.

Wir zogen weiter, wußten nicht, wohin. Irgendwo fanden wir ein Pferd und einen kleinen Wagen. Unsere Pferde waren von den Bomben erschlagen. Inzwischen war noch Irmchen, eine Verwandte, mit Mutter und Großeltern dazugekommen. Wir konnten die Oma auf den Wagen setzen und begaben uns in Richtung Südostpreußen. Nach dem Westen ging es ja nicht mehr, und der Krieg war auch noch nicht zu Ende. Wir schliefen in Ställen oder Scheunen. Die Polen haben uns auch noch einiges fortgenommen. Mutti hatte deshalb 5 Kleider an.

Ich erinnere mich daran, daß man uns wieder einmal aufgehalten hatte. Die jungen Polen unterhielten sich, lachten und wollten bei mir Leibesvisitation vornehmen. Das war mir denn doch zuviel. So sagte ich ihnen auf polnisch. „Oh, ich verstehe!“ Eigentlich konnte ich nicht polnisch, nur einige Worte von Constante. Die jungen Männer ließen uns laufen und gaben uns sogar da Pferd zurück. Wir begaben uns Richtung Deutsch Eylau. Auf einem Bahnhof blieben wir hängen und wußten nicht weiter. Da kam ein russischer Offizier vorbei. Er sah uns. Obwohl wir alle dreckig, ungewaschen, ungekämmt, verlaust und möglichst alt aussahen, verlangte er, daß ich mit ihm mitkommen sollte. Ich ahnte nichts Gutes. Zu meinem Glück traf er eine russische Offizierin. Er unterhielt sich mit ihr. Da habe ich mich langsam von ihm entfernt, und bin dann weggelaufen. Plötzlich sah ich, daß Soldaten auf uns gehetzt wurden. Ich kletterte auf eine mit Maschinen beladene Zugplattform und habe mich da versteckt. Die Soldaten durchsuchten den Zug, fanden mich aber nicht. Ich sprang dann von der Plattform auf die andere Seite. Da war ein Wald und dahinter befand sich ein Lager. Welch ein Glück! Es war ein Auffanglager! Da waren Baracken mit Russen, Litauern, Esten, Letten, Polen, Ukrainern. Wir waren jetzt wenigstens kein Freiwild mehr und bekamen auch was zu essen. Hier in Deutsch-Eylau erlebten wir auch das Ende des Krieges. Die Russen schrien: “Woina kaputt!!!“ und ballerten in die Luft. Nach einigen Tagen wurden Annemarie, meine Cousine, und Werner, mein Cousin, zum Viehtreiben abkommandiert.

Sie kamen durch ganz Ostpreußen bis ins russische Minsk. Dann erkrankten die Kühe an Maul- und Klauenseuche. Die Treiber sollten weiter nach Rußland hinein. Dank eines litauischen Tierarztes ist es Annemarie und Werner gelungen, die Gruppe zu verlassen, und sie sind nach Memel zurückgekehrt. Wir aber wurden von Deutsch-Eylau in das Lager nach Graudenz gebracht. Dort waren unsere Häuser und Baracken neben dem Lager der deutschen Kriegsgefangenen. Es war erschütternd zu sehen, wie die Kriegsgefangenen leiden mußten. Irmchen bekam in Graudenz Typhus. Ihre schönen langen, blonden Zöpfe wurden abgeschnitten, und sie kam ins Krankenhaus. Von dort ist Irmchen mit zwölf Jahren allein noch in mehreren Lagern und Krankenhäusern gewesen und erst im Februar 1946 nach Coadjuthen zurückgekehrt. Ihre Großmutter war in Dtsch. Eylau gestorben.

Ich weiß nicht mehr, wie lange wir in Graudenz waren. Nach einiger Zeit mußten wir zum Bahnhof: Dort stand ein Zug. Ab ging es Richtung Osten. Die Bewachung war nicht streng. Bei einem Halt vor Brest Litowsk gelang es uns, aus dem Zug zu springen, und von dort haben wir uns in Richtung Litauen durchgeschlagen. Irgendwann kamen wir in Memel an. von dort ging es weiter nach Coadjuthen.

Wieder zu Hause.!

Aber wie sah es da aus! In unserem Haus war die Miliz. Von unseren Sachen war nichts mehr da. Wir konnten bei Bekannten unterkommen. Wir hatten nichts, gar nichts mehr. Einige ehemalige Arbeiter aus Litauen brachten uns was zu essen. Dann konnte Vater bis zu seiner Verhaftung in der Mühle arbeiten.

Später hatten die Eltern eine Kuh und ein altes Pferd. Vater wurde öfters zu Verhören in unser gewesenes Haus in die Miliz bestellt. Mutti mußte dort die Räume wischen. Ich bin in Coadjuthen zur Schule gegangen. 1946 starb Tante Annchen, die Schwester meines Vaters. Sie lebte vor dem Krieg in unserm Haus in Coadjuthen. Sie hatte mit uns die Flucht mitgemacht, bekam dann Tuberkulose und ist auch daran bei uns gestorben.

1947 ging ich nach Heydekrug. Da war auch meine Cousine Annemarie. Sie hatte inzwischen einige Zeit in Litauen bei einem Bauern gearbeitet und dann noch eine Stelle in einem Büro in Heydekrug bekommen. Ich habe auf der Post gearbeitet und bin zur Abendschule gegangen.

In Litauen begannen wieder Deportationen. Schon 1940 waren die ersten Massendeportationen der litauischen, lettischen und estnischen Bevölkerung gewesen. Lehrer, Bauern, Beamte, Geistliche und Geschäftsleute wurden gnadenlos mit ihren Angehörigen in Viehwaggons zusammengepfercht. Die Ehemänner und Väter wurden von ihren Angehörigen getrennt, ohne den Unglücklichen zu erklären, warum und wofür ihnen dieses Unrecht und dieses Leid geschah. Das Schicksal dieser Menschen war tragisch. Sie sollten in der Verbannung umkommen. Viele haben das erste Jahr im ewigen Eis nicht überlebt, z.B. in Tiksis.

Die Deutschen wurden, nachdem sie die Besatzungstruppen der Roten Armee vertrieben hatten, als Befreier begrüßt. Doch schon bald zeigten die „Befreier“ ihr wahres Gesicht. Es folgten grauenvolle Exekutionen der Juden und die Auflösung der provisorischen litauischen Regierung. So wurde auch eine mir bekannte Familie umgebracht. Der Vater war Arzt in Coadjuthen. Mit der Tochter Fira habe ich oft gespielt. Vogelmanns zogen weg nach Memel. Dann kam Hitler. Sie schafften es noch bis Litauen; aber dort ereilte sie doch ihr trauriges Los.

Das Schicksal der Baltischen Staaten wurde wieder zu einem Spielball zwischen Rußland und Deutschland. 1944 begann die zweite sowjetische Okkupation der Baltischen Staaten. Hunderttausende Balten wurden Opfer neuerlicher Deportationen. Unzählige Menschen wurden qualvollen Verhören unterzogen und mußten in den Gulags Sklavenarbeit verrichten. Es begann die Kollektivierung der Landwirtschaft. Die Litauer leisteten Widerstand in einem erbitterten Partisanenkrieg. Zur Vernichtung der Partisanen setzten die Sowjets ganze militärische Divisionen ein. Zuerst waren die Partisanen gut organisiert. Dann wurde ihre Existenz immer schwieriger. Nachts holten sie sich Essen von den Bauern, am Tag war die Miliz da. Die toten Partisanen wurden auf die Marktplätze gelegt, die Angehörigen sollten sie identifizieren. Und der amerikanische Sender meldete: „Haltet durch, wir helfen euch!“

1949 waren die größten Deportationen. In den ersten Jahren standen Züge bereit. Die Menschen wurden verhaftet und in Viehwaggons gesteckt. Wenn es irgendwie durchsickerte, daß demnächst Deportationen stattfinden werden, versuchten die Menschen, nachts nicht zu Hause zu sein.

Verhaftung und Deportation

Wir sollten 1948 deportiert werden. Die Eltern lagen aber mit hohem Fieber im Bett und entgingen so der Verhaftung. Aber am 24. April 1949 war es nachts so weit. Die Miliz stand vor der Tür.

Die Eltern und meine zehnjährige Schwester Regina wurden verhaftet und nach Pogegen ins Gefängnis gebracht. Ich war zu der Zeit in Heydekrug. Am 25. April am Nachmittag saß ich mit meiner Schulkameradin im Zimmer. Wir arbeiteten an einem Thema über Scholochov.

Plötzlich klopfte es an die Tür, und vor mir standen zwei Milizionäre. Sie fragten nach meinem Paß und sagten, ich solle mich anziehen und mitkommen. Da fragte ich, ob ich mehr mitnehmen soll. Sie meinten: „Ja“. Da wußte ich es. Ich bat meine Schulkameradin, meine Cousine Annemarie zu holen. Annemarie kam, wir durften aber nicht miteinander sprechen. Auch durfte ich nicht ans Fenster, wir wohnten in der 4. Etage. Zur Toilette wurde ich begleitet. Vor dem Haus stand ein Lastwagen. Ich sollte mich aufs Stroh setzen; um mich herum waren drei Polizisten mit Gewehren und ab ging es. Unterwegs sah ich noch einen Lehrer. Dem konnte ich nur noch zuwinken. Sie brachten mich nach Pogegen ins Gefängnis. Die Eltern waren froh, mich zu sehen. So war die Familie zusammen. Am nächsten Tag standen Lastwagen vor dem Gefängnis.

Wir wurden nach Schaulen in ein Lager gebracht. Auch drei memelländische Familien waren dabei. Es war schon ein eigenartiges Gefühl, durch zwei Schlagbäume und Stacheldrahtzäune zu kommen. Vor uns standen Baracken. Mehrere hundert Litauer waren schon dort. Die hatten sich bereits mit ihrem Schicksal abgefunden. Wir bekamen etwas zu essen und zu trinken.

Nach drei Tagen hieß es: „Die Züge stehen bereit“. So war es auch. Wieder wurden Lastwagen mit uns vollgeladen, und wir wurden zum Bahnhof gebracht. Jeder Zug hatte etwa 50 Waggons, und in jedem waren 50 – 60 Menschen. Dann setzten sich die Züge in Bewegung. Manche winkten, manchen schrieen, manche beteten. Vier Wochen waren wir unterwegs. Erst nach dem Ural hielt der Zug etwas länger. Wir durften dann kurz aussteigen –natürlich streng bewacht- und auch unsere Notdurft draußen verrichten. Sonst hatten die Litauer in der Nähe der Tür eine Decke befestigt. Da stand der Eimer. Durch eine Rinne wurde er entleert. Später bekamen wir auch eine Suppe und etwas Brot. Die meisten Litauer hatten sich ja auf die weite Reise vorbereitet. Aber wir hatten fast nichts. Als Mutti zuhause einen Eimer mitnehmen wollte, wurde er ihr aus der Hand gerissen. „Wenn du arbeiten wirst, wirst du haben“, sagte man ihr.

Eine nette Geste möchte ich aber noch erwähnen. Sobald der Zug stand, waren unsere Bewacher am Waggon. Wir wurden von einem kleinen Asiaten bewacht. Als einmal der Zug stand, und ich durch das vergitterte kleine Fenster schaute, reichte er mir einen kleinen Blumenstrauß. Es lag zwar noch Schnee, aber es zeigten sich schon die ersten Blumen. Die Natur hat es eilig in Sibirien. Im Mai verschwindet der Schnee; aber im September zeigt er sich schon wieder.

Einen Schrecken bekamen wir, als man uns in NOVOSIBIRSK in eine große Halle trieb. Dort sollten wir uns ausziehen. Wir dachten schon an Gaskammern. Nein, - wir durften uns duschen, und unsere Kleider wurden entlaust. So hat unser Körper nach drei Wochen wieder Wasser gespürt.

Endlich war unsere Zugreise zu Ende. Wir waren auf einer Nebenstrecke der Transsib.-Eisenbahn. Vor uns ein Fluß- die Angara. Und wieder große Scheunen. Wir wußten nicht, wo wir sind. Nun wurden wir verteilt. Viele kamen mit dem Schiff auf der Angara nach Norden. Manche wurden in die Kolchosen oder in die Taiga zum Holzfällen weggebracht. Das Schicksal war mit uns gnädig. Der Offizier, der auch für unseren Waggon zuständig war, sah mich und fragte, ob wir uns irgendwo gemeldet hätten. Ich verneinte es. Da sagte er zu mir: „Kirzavod“, das heißt Ziegelei. Ich wußte nicht, was das bedeutet. Ich lief zu Vater und sagte ihm das. Darauf ging er an den Tisch, wo die Nadschalniks saßen und die Angekommenen verteilten. Er erwähnte das Wort Kirzavod, und es klappte. Das war ein Fingerzeig Gottes- unser Glück! Wir kamen in die Nähe einer Stadt. Unser Lager befand sich 4 km von einem größeren Ort- Grischevo und 10 km von Tscheremchovo entfernt. Tscheremchovo ist eine Kreisstadt.

In Sibirien

Das Lager bestand aus einigen zweistöckigen Häusern und mehreren Baracken. Die Baracken hatten 24 Zimmer. Vor uns waren die Baracken von japanischen Kriegsgefangenen bewohnt. Die wurden verlegt. Zuerst wohnten zwei bis drei Familien in einem Zimmer von 14 qm. Dann wurden Baracken und Häuser dazu gebaut. Später wurde die Ziegelei erweitert und ein Geschäft gebaut. Jede Familie bekam dadurch ein Zimmer für sich. In einer Ecke war der Herd. Es wurde ein qm Fußboden ausgesägt und Erde rausgeholt. Das war unser Keller. Da konnten wir Kohle, Kohl, und Kartoffeln unterbringen. Vor jeder Tür stand im Herbst ein Faß mit Sauerkraut. Möbel wurden aus Brettern zusammengenagelt. Im Zimmer brauchten wir nicht zu frieren. Um uns herum waren Kohlebergwerke, auch Tagebau. Riesige Bagger baggerten die Erde 6 – 8 m ab. Die Kohle wurde auf Lastwagen zum Bahnhof nach Grischevo gebracht.

Wenn wir Kohlen brauchten, gingen wir auf die Straße, winkten mit einer Flasche Schnaps, und ein Haufen Kohlen wurde vor unsere Baracke geschüttet.

Dann wurden wir zur Arbeit eingeteilt. Jüngere Männer mußten in den Bergwerken arbeiten, andere am Bau. Vater, Mutti und ich waren auch Bauarbeiter. Morgens wurden wir mit Lastwagen nach Tscheremchovo gebracht. Unsere Köpfe wurden morgens und abends gezählt. Die Litauer haben alle gute Stimmen, und sie lassen sich nicht unterkriegen. So fuhren wir durch die Stadt und haben laut gesungen. Die Russen öffneten ihre Fenster, um uns zu hören. Nur gut, daß sie den Text unserer Lieder nicht verstanden haben. Meine Brigade, -ich war Brigadierin- hat mit Maurern ein Clubhaus gebaut. Wir haben die Ziegel herangetragen. Auch im Winter bei 40 Grad minus ging die Arbeit weiter. Wir hatten ja Wattinkas, Wattehosen und Filzstiefel an. Zwischendurch durften wir in den Keller, um uns an einem Ofen zu wärmen. Die Maurer hielten ihren Mörtel auf Öfen warm. Erstaunlich, daß die Mauern gehalten haben. Um Gräben zu graben, wurde abends Holz und Kohle angezündet, wir waren ja im Kohlegebiet. Morgens war dann die Erde 10 – 20 cm getaut. Tiefer als 80 cm war die Erde immer gefroren, auch im Sommer. Unser Brunnen, aus denen wir Wasser schöpften, war 1 km entfernt. Das war im Winter schwierig. Später hatten wir eine Wasserleitung direkt im Lager. Wir bekamen etwas Geld und mußten uns selbst verpflegen. Im Geschäft konnten wir Zucker, Salz, Brot, eine Art Fett kaufen und noch einige Kleinigkeiten. Im Winter konnte man die Milch am Stück aus dem Sack kaufen. Sie war in Schüsseln gefroren und hatte ein Holzstäbchen. Wenn man sie am Stäbchen hochhielt, konnte man erkennen, wie fett die Milch war.

Später hatten viele Familien Ziegen. Auch wir hatten eine. Regina hat die Ziegenmilch gerne getrunken. Die Ziegen wurden im Sommer abwechselnd auf den Feldern gehütet. Wenn sie abends zurückkamen, lief jede Ziege an das Barackenfenster des Eigentümers, meckerte und bekam Brot. Viele hatten auch Kaninchen.

Es wurde Erde umgegraben und Gemüse angebaut. Die Erde ist in Sibirien sehr fruchtbar. Der Sommer ist kurz und intensiv. Im Herbst sind wir an freien Wochenenden in die Kolchosen gefahren. Wir wurden abgeholt. Jeden fünften Eimer konnten wir für uns nach Hause mitnehmen. So hatten wir für den Winter Kartoffeln.

Nach einem Jahr mußten wir unterschreiben, daß wir zur Kenntnis genommen haben, daß wir lebenslänglich verbannt sind. Für eine Entfernung vom Lager hätten wir 20 Jahre Straflager bekommen. Wir waren zwar nicht verurteilt, sondern „nur weggebracht, um zu arbeiten“. Wir waren nicht verurteilt und hatten nur ein Recht auf Arbeit. Später habe ich mir in Vilnius im Archiv die Protokolle und Verhöre in unserer Miliz in Coadjuthen vor der Deportation zeigen lassen. Wir sind als „Kulaki“, d.h. als Ausbeuter deportiert worden. Außerdem waren wir Deutsche, und Vater hat nach dem Krieg, als es keine Pastoren gab, die Erlaubnis vom Konsistorium in Tauroggen gehabt, Lesegottesdienste in der Kirche zu halten. Als wir in Sibirien waren, wurde unsere Kirche endgültig geschlossen. Man versuchte, einen Kinosaal daus zu machen. Das ist mißglückt. Erst 1994 wurde die Kirche in Coadjuthe, auch mit Hilfe aus dem Westen, restauriert und wieder geweiht.

Da das Memelgebiet nach dem 2. Weltkrieg zu Litauen gehörte und Litauen eine Sowjetrepublik war, waren auch wir automatisch Sowjetbürger. Deshalb war mir klar, daß ich nicht bis an mein Lebensende die schweren Arbeiten in Sibirien leisten konnte. Ich habe deshalb in der Kommandantur einen Antrag gestellt, etwas zu lernen. Kazys, der Bruder meiner Freundin Stase aus der Baracke, durfte nach einiger Zeit sein Biologiestudium fortsetzen. Im Herbst 1951 kam dann für mich der Tag, der mein Leben verändern sollte: Ich hatte den ganzen Tag Zement aus Waggons ausgeladen. Da kam ein Milizionär von der Kommandantur und sagte, ich solle meine Sachen packen und sofort mitkommen. Auch Stase hatte die Erlaubnis. Wir wurden zum Bahnhof gebracht, und der Soldat begleitete uns die ganze Nacht mit aufgepflanztem Gewehr bis Irkutsk und hat uns da der Kommandantur übergeben.

Nun waren wir in Irkutsk und wußten nicht weiter. Die Aufnahmeprüfungen an den Schulen waren schon vorbei. Kazys hat mir eine Stelle an der Universität besorgt. Auf der biologischen Fakultät habe ich Präparate für die Studenten vorbereitet. Wir schliefen im Studentenheim. Die Studentinnen hatten der Stase und mir ein Bett in ihrem Zimmer freigemacht. Nach drei Wochen wurde ich da in die Verwaltung der Uni gerufen. Man sagte mir, daß die Arbeit für mich zu gut sei und sollte mir eine Arbeit auf dem Bau suchen. Das wollte ich nicht. Die einzige Möglichkeit unterzukommen, war eine Kulturbildungsschule. Der Direktor gab uns sogar ein Stipendium. Wir hatten auch interessante Fächer, u.a. russische Musik, russische Kunst, russische Literatur. Nur wäre das später kein Beruf für mich gewesen. So mußten wir im Praktikum in die Kolchosen und uns mit der Jugend beschäftigen, Abende organisieren, usw. Im Sommer sollten wir zu den Brigaden auf die Felder um Blitzzeitungen herauszugeben. Dann bekamen wir eine neue Direktorin. Die hat uns das Stipendium gestrichen. Sie meinte, wir könnten nicht genug Russisch, um eine gute Zensur zu erhalten. Natürlich hatte sie recht. Ich sprach noch nicht gut russisch.

Stase und ich haben uns dann in der Abendschule angemeldet. Wir wollten unser Abitur machen. Ich wohnte bei einer alten Mutter mit zwei Töchtern. Es war eine jüdische Familie. Eine Tochter hatte einen spastischen Arm. Sie schlief mit ihrer Mutter in einem größeren Raum. Auf der Ofenbank fand auch ich noch Platz. Die zweite Tochter Sara, die psychisch krank war, schlief in einem kleinen Zimmer. Ich habe Wasser, Holz und Kohle reingeholt, ihnen die Öfen, den Herd geheizt und auch sonst geholfen. Später wohnte ich bei einer Famile mit einem kleinen Kind und einem Säugling. Auch die hatten selbst nur ein Zimmer und eine Küche zur Verfügung. Trotzdem fand auch ich noch meine Bleibe. Die Eltern gingen morgens zur Arbeit; ich habe das Kleinkind in den Kindergarten gebracht, den Säugling versorgt und Mittagessen gekocht. Abends konnte ich zur Schule gehen. Die Schule war nicht weit; aber es war gefährlich, spät Abends nach Hause zu kommen.

Nun etwas über Irkutsk: Irkutsk ist das kulturelle und industrielle Zentrum Sibiriens. Die Gründung geht auf eine Kosakensiedlung im Jahre 1652 zurück. 1686 erhielt der Ort die Stadtrechte. Zu meiner Zeit hatte Irkutsk etwa 500 000 Einwohner, eine Universität, Hochschulen, Fachschulen, ein bekanntes Fremdspracheninstitut, Theater, Opernhaus. Schon unter der Zarenherrschaft mußten Tausende von Zwangsarbeitern hier arbeiten. In der Umgebung gab es viele Bergwerke. Bekannt ist die Gruppe der Dekabristen, die nach dem Aufstand gegen den Zaren 1825 hierher deportiert worden war. Die Erschließung Sibiriens, die Arbeit und der Fortschritt sind nicht zuletzt diesen Sträflingen zu verdanken. Den Gipfel an Grausamkeiten erreichten die Konzentrationslager Stalins. Unter dem Menschenzustrom befanden sich auch Schwerverbrecher, die raubend und mordend die übrige Bevölkerung terrorisierten, denn wenn sie nach Verbüßung ihrer Strafe aus den Gefängnissen und Lagern entlassen wurden, durften sie nicht ins europäische Rußland zurück, sondern mußten in Sibirien bleiben.

Irkutsk liegt westlilch des Baikalsees an der Angara, 120 km von der mongolischen Grenze entfernt. 336 Flüsse münden in den Bailkalsee, nur die Angara verläßt ihn. Der Baikalsee ist einmalig auf der Erde. Seine Tiefe von 1740 m macht ihn zum tiefsten Binnengewässer der Welt. Er faßt eine größere Wassermenge als die Ostsee. Das entspricht etwa einem Fünftel aller Süßwasservorräte unseres Planeten. Im See leben unzählige Fische, vor allem lachsähnliche Arten, die in keinem anderen Gewässer der Erde existieren – nur im Baikalsee. Es war das sauberste Wasser der Welt. Von den Russen wird der Baikalsee als „Heiliges Meer“ besungen.

In der Abendschule waren die unterschiedlichsten Schüler: ehemalige russische Offiziere, deportierte Litauer, Esten, Burajten. Für mich war es nicht leicht. Die russischen Fachausdrücke, z.B. in Pysik, Chemie mußte ich alle auswendig lernen. Dann begannen die Prüfungstage. Zu der Zeit wurden an allen Schulen in der Sowjetunion am selben Tage die gleichen Prüfungen abgenommen, aber es war ein Zeitunterschied. Wenn in Wladiwostok die Prüflinge schon an den Tischen sitzen und schreiben, gehen die Abiturienten in Moskau erst einmal schlafen. Die Themen in Literatur und die Mathe-Aufgaben waren an allen Schulen dieselben. So waren am Vorabend die Straßen voller Abiturienten, um zu erfahren, ob etwas durchgesickert sei. In den letzten Wochen hatten Stase und ich uns ein Kellerzimmer gemietet, um in Ruhe arbeiten zu können. In der letzten Nacht vor der Prüfung hielt vor unserem Fenster ein Motorrad, und es wurde ein Zettel von einem Mitschüler hereingeworfen. Es waren die Themen der Prüfungsaufsätze. Wir konnten uns nun seelisch auf die schriftliche Arbeit vorbereiten. In Mathe klappte es leider nicht; denn die Direktorin der Schule hatte erfahren, daß die Aufgaben bekannt geworden waren. Deshalb wurde der Examensanfang verschoben, und wir bekamen andere Aufgaben.

Anfang der fünfziger Jahre, vor Stalins Tod 1953, hatten wir es besonders schwer. Pässe hatten wir nicht; nur einfache Ausweise. In Hochschulen wurden wir nicht aufgenommen, aber es gab Fachschulen, so auch das Sporttechnikum. Ich war zwar keine große Sportlerin und auch schon 22 Jahre alt, aber ich habe versucht, aufgenommen zu werden. Einige Deportierte haben im Technikum für Maschinenbau angefangen. Stase konnte die Pharmazieschule besuchen. In meiner Klasse im Sporttechnikum waren Russen, Juden, Litauer, viele Esten und Burajten. Die Burajten leben östlich des Baikalsees. Sie sind verwandt mit dem mongolischen Volk. Auch ihre Sprache ist der mongolischen ähnlich.

Ich war in der Zeit viel mit Esten zusammen. Helju, meine Schulkameradin, lebt jetzt in Estland. Ich habe sie 2002 auf meiner Reise durch Estland in Pärnu besucht. Es war interessant, sich nach so vielen Jahren wiederzusehen!

Vor Stalins Tod hatte uns auch der KGB wieder zu Verhören bestellt. Sie wollten wissen, was die Menschen dachten. Das kostete jedesmal viel Nerven. Ich konnte ihnen nichts anderes sagen, als daß wir natürlich alle wieder nach Hause wollten. Sie drohten mir, falls ich mit ihnen nicht zusammen arbeiten wolle, mich zu den weißen Bären ins ewige Eis zu schicken. Eigenartig! Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, ist man frei! So erwiderte ich: „Ich weiß, daß Sie mit mir machen können was Sie wollen. In Sibirien bin ich schon. Wenn Sie mich noch weiter zu den weißen Bären bringen, ist das Ihre Sache. Aber übrigens! Auch dort wohnen Menschen, und die sind nicht schlechter als ich!“ Dann wurde ich noch einmal bestellt. Ich bekam sehr starkes Nasenbluten, konnte nicht aus dem Haus und deshalb auch nicht hingehen. Von da an haben sie mich in Ruhe gelassen.

Gewohnt habe ich im Studentenheim. Ernährt haben wir uns hauptsächlich von Brot, Zucker, Wasser oder Tee. Manchmal habe ich nachts in der Teefabrik am Verpackungsautomaten gearbeitet. Auch Blut haben wir gespendet. Das hat sich gelohnt. Man bekam gut zu essen und auch noch Geld. In Sibirien wächst fast kein Obst, nur einige Beeren in den Gärten und Wäldern. Der Vitaminmangel machte mir zu schaffen. Ich habe mich mit Furunkeln und Karbunkeln rumgequält und sie mit Kamillentee bearbeitet. Seitdem mache ich einen großen Bogen um Kamillentee.

Einige Zeit vor dem Staatsexamen habe ich bei Onute und Familie in Lisicha gewohnt. Lisicha ist ein Vorort von Irkutsk. Onute ist meine beste Freundin. Das Schicksal hat uns immer wieder zusammengeführt. Wir haben von 1941 bis 1944 zusammen das Lyzeum in Memel besucht. Ihre Eltern waren Litauer und hatten ein gut im Memelland. Auch ihre Familie flüchtete 1944, kam aber nur bis Königsberg. Nach dem Krieg lebte Onute mit Mutter und Großmutter in Vilnius. Der Großvater starb dort. Großmutter, Mutter und Onute wurden auch 1949 nach Sibirien rausgebracht. Irgendwie hatte ich noch in Litauen ihre Adresse erfahren. Als wir 1949 in Sibirien ankamen, stellte ich fest, daß Onutes Lager nicht weit von unserem war. So machte ich mich eines Tages auf und fand das Lager. Den Augenblick, als sie mich sah, werde ich nie vergessen. Sie fing an zu weinen und zu zittern. Sie dachte, ich komme aus einer anderen Welt, sie träume. Ihre Familie kam dann auch nach Irkutsk, und wir waren viel zusammen. Obwohl sie nur ein Zimmer hatten, wurde auch ich noch aufgenommen und hatte einen Platz auf der Ofenbank. Ihre Großmutter hatte schwere Polyarthitis und viel Schmerzen. Inzwischen war Leo, Onutes Bruder, auch da. Leo war mit 16 Jahren direkt während der Kämpfe von den Russen in den Ural in Bergwerke verschleppt worden. Er muß Furchtbares durchgemacht haben. Er hat das nie verkraftet, sprach aber nie darüber. In Irkutsk ist er gestorben. Als ich auf meiner Reise nach China vor zwanzig Jahren nach Irkutsk kam, habe ich seine Frau getroffen, und wir haben zusammen sein Grab besucht.

Onute hat in Irkutsk die Musikschule besucht. Sie konnte schon 1956 nach Litauen zurückkehren. Sie hat dort geheiratet und in Vilnius die Musikakademie besucht. Jetzt ist sie eine in Litauen bekannt Musikologin, Professorin, macht Fernsehsendungen und hat schon viele Bücher über litauische Komponisten und Musiker geschrieben. Sie ist auch Mitglied des Thomas-Mann-Kuratoriums in Nidden. Ich habe weiterhin in Lisicha bis zu meinem Staatsexamen bei Onutes Mutter gewohnt.

Als ich 1958 die Erlaubnis für die Ausreise nach Deutschland bekam, hat Onutes Mutter mich gebeten, ihren Mann im Westen zu suchen. Seit 1945 war er verschollen. Ich habe ihn auf vielen Umwegen in England endlich finden können. Wir haben korrespondiert und schließlich hat er sein Häuschen in England verkauft und ist Anfang der 60iger Jahre nach Vilnius zurückgekehrt. So konnte er die letzten Lebensjahre bei seiner Familie verbringen.

1955 machte ich mein Staatsexamen am Sporttechnikum. In der SU war es so: Man bekam ein Stipendium; aber man mußte zwei Jahre dort arbeiten, wo man hingeschickt wurde. Ich sollte nach Tscheremchovo und das Sportkomitee übernehmen. Da ich ja eine Deportierte war, dachte ich, daß man mir die Stellung in der Kreisverwaltung verweigern würde. Ich meldete mich beim 2. Politsekretär. Der war Jude. Ihm sagte ich alles, aber er meinte: „Das macht nichts. Hier haben Sie den Schlüssel vom Schrank. Da ist Ihr Schreibtisch. Fangen Sie an!“ Die Planstelle war schon lange unbesetzt. Der Kreis war so groß wie halb Niedersachsen. Da mußte ich mich nun zurechtfinden! Ich bin dann in Kolchosen gefahren und habe Schulen kontrolliert. Es gab kaum Turnhallen und keine Sportplätze; und im Winter mangelte es an Skiern. Nur in einem größeren Ort an der Angara gab es eine größere Fabrik und einen größeren Sportplatz. Dort habe ich mit Hilfe der Sportlehrerin im Sommer eine Spartakiade organisiert. Natürlich mußte ich auch mit den Komsomol-Sekretären zusammen arbeiten. Das war nicht immer einfach. Mit Herzklopfen denke ich an die Tage zurück, wenn alle Kolchosen-Direktoren des Kreises zur Tagung dort waren und ich das Wort ergreifen sollte. Mein Bericht war natürlich negativ. Es sah schlecht aus mit dem Sport. Auch fiel es mir scher, mich auszudrücken. So perfekt war ich im Russischen immer noch nicht!

Ich war froh,daß ich nach einem Jahr eine Stelle als Sportlehrerin in einer Schule in der Stadt Tscheremchovo bekam. Dort war ich bis zu meiner Ausreise 1958 tätig. Der Direktor und die Kollegen waren nett. Ich wohnte mit Sonja, einer Physiklehrerin, in einem Zimmer im Haus gegenüber der Schule. Wenn die Schüler doch mal frech waren, und ich mich beim Direktor beschwerte, meinter er: „Was wollen sie? Die Hälfte der Schüler sind Nachkommen von Verbrechern.“

In Tscheremchovo gab es mehrere Kohlenbergwerke. Um die Stadt herum sah man große Berge mit Schlacke. Die Schlacke wurde angezündet, und die Berge brannten. Im Winter war der Schnee schwarz. Die Luft war schlecht. Die Schlacke wurde auch zum Straßen- und Häuserbau verwendet. Im September mußte ich mit meiner Klasse in den Kolchos zur Kartoffelernte. Das war immer lustig. Meistens schneite es schon.

Als ich in der Schule als Lehrerin anfing, habe ich mich gleich in Irkutsk am Fremdspracheninstitut zum Fernstudium angemeldet. So war ich in den Ferien immer in Irkutsk, wohnte im Studentenheim und habe meine Prüfungen abgelegt.

Die Schule war von unsrem Lager Kirzowod 8 km entfernt. So konnte ich oft zu Hause bei den Eltern sein. Im Lager hatte sich das Leben nach Stalins Tod 1953 gebessert. Wir brauchten uns nur noch einmal im Monat in der Kommandantur zu melden und zu unterschreiben. Für Mutti war die Arbeit zu schwer. Sie blieb zu Hause. Sie machte einige Näharbeiten. Meist nähte sie mit der Hand. Manchmal konnte sie sich eine Nähmaschine von der Nachbarin in der Baracke leihen. Regina ging zur Schule. Später hat sie auch auf dem Bau gearbeitet und ging außerdem zur Abendschule nach Kazjanovka. Das waren 6 km, und das abends und im Winter bei 30 Grad Frost und Schneesturm! Froh waren wir, als wir Pakete aus Deutschland erhielten. Wir mußten aber dafür Zoll zahlen. Einmal haben wir ein Paket nicht annehmen können, weil uns das Geld fehlte. Besonders glücklich waren wir, wenn Kakao drin war und Medikamente. Die Medikamente konnten wir verkaufen. Auch die gute Annemarie hat uns Pakete aus Heydekrug geschickt. Da waren die schönsten Kleider drin. Annemaries Freundin Meta konnte wunderbar nähen, und so waren wir, wenn gefeiert wurde, immer bestens angezogen.

Das Leben ging auch in Sibirien weiter. Am Sonntag wurde meistens im Clubhaus musiziert und getanzt. Auch deutsche Filme, die die Russen beschlagnahmt hatten, wurden gezeigt. Auffallend war, daß russische Kinder, die mit den litauischen Kindern spielten, gut litauisch sprachen.

Vater hat ein Brautpaar getraut und zwei Kinder getauft. Die Erlaubnis vom Konsistorium in Litauen hatte er ja. Wir waren sechs evangelische Familien im Lager, die sich manchmal getroffen haben. Die Katholiken haben öfters ihren Gottesdienst gefeiert. Auch ein Pfarrer war manchmal dabei. Besonders schön waren die Marienabende im Mai. In unserer Baracke wurde ein Ende zugemacht und das Marienbild, umrahmt von elektrischen Kerzen hingestellt. Dann ertönten die wunderschönen litauischen Marienlieder. Die religiöse Betätigung wurde zwar nicht verboten, aber auch nicht gerne gesehen.

1956 begannen die ersten Entlassungen aus der Deportation. Wenn die Familien nach Litauen zurückfuhren, was sie eigentlich nicht durften, gab man ihnen dort nichts zurück. Sie bekamen keine Arbeit. Stases Vater hat es nicht verkraftet und hat sich in Litauen das Leben genommen.

Heimkehr nach Deutschland

Wir standen seit 1956 mit der deutschen Botschaft in Moskau in Verbindung. Auch erhielten wir Post von meiner Großmutter und meinen Tanten, Muttis Schwestern, aus Ruhpolding. Adenauer war inzwischen in Moskau gewesen und hatte die Repatriierungsfrage gestellt. Wir Memelländer wurden endlich als Deutsche anerkannt. Nur das mußte man erst beweisen. Unsere Papiere von früher waren alle verlorengegangen. Der Polizeibeamte, bei dem wir die Anträge auf Ausreise in die Bundesrepublik gestellt hatten, war sehr nett. Aber er sagte, irgendein Dokument, daß wir Deutsche sind, brauche er. Dann fand Vater noch einen Führerschein von 1930, der in deutscher und litauischer Sprache war. Als ich dem Beamten diesen Führerschein zeigte, war er zufrieden. Er sagte: „Da ist ja ein Stempel! Das reicht!“ Es reichte tatsächlich. Aber es trat noch ein Hindernis auf. Wir hatten nach 1956 Pässe bekommen. Durch einen Irrtum stand auf Vaters Paß “Kestenuk“, Mutter hatte den litauischen Familiennamen „Kesteniene“, ich war „Kestenaite“. Unsere Ausreisepapiere waren alle auf „Kestenus“ ausgestellt. Obwohl der Polizist unsere Pässe viele Male gesehen hatte, hatte er nicht darauf geachtet. Auch wir hatten nicht daran gedacht. Erst als ich in der Kreisverwaltung vom 2. Politsekretär eine Unterschrift brauchte, merkte der, daß die Namen nicht übereinstimmten und rief die Polizei an. Die Unterschrift brauchte ich aber dringend, um das Geld für die Staatsobligationen, die wir von unseren Gehältern kaufen mußten, zurückzuerhalten; ich wollte ja das Land verlassen. Das war aber ein Schreck; denn die Fahrkarten hatten wir schon gekauft. Es wurde mit Irkutsk hin und her telefoniert. Schließlich hat die Polizei die Pässe einbehalten und auf den Ausreisedokumenten vermerkt. So fuhren wir los Richtung Deutschland. Es war ein großes Abschiednehmen von unserer Baracke. Schließlich haben wir 10 Jahre darin gewohnt! Einige haben uns noch zum Zug begleitet.

Später sind auch die anderen Lagerinsassen nach Litauen zurückgekehrt. Das Lager existiert jetzt nicht mehr. Die Baracken sollen abgebrochen sein.

Die Strecke Irkutsk – Moskau fuhr ich nun zum dritten Mal. Das erste Mal im Viehwaggon. Dann war ich zwischendurch in Litauen; hin mit dem Zug und zurück mit dem Flugzeug. Überhaupt geflogen bin ich die Strecke Moskau – Irkutsk viermal. Das letzte Mal auf unserer Reise nach China vor 20 Jahren. Wir sind dann von Irkutsk über die äußere Mongolei mit dem Zug bis Peking weitergefahren.

Mit der Transib waren wir von Tscheremchovo bis Moskau fünf Tage unterwegs gewesen. In Moskau mußten wir uns auf der Botschaft ein Einreisevisum für die Bundesrepublik und ein Durchreisevisum durch Polen und die DDR besorgen. Das hat einige Tage gedauert. So hatten wir Zeit, uns in Moskau umzuschauen. Kurz waren wir im Kreml und auch bei Lenin und Stalin im Mausoleum. Interessant, daß man uns wohl verfolgt hat. Wir wurden von der Miliz angehalten und waren einige Stunden auf dem Polizeirevier. Nach Verhören wurden wir frei gelassen und konnten unsere Visa in den Botschaften abholen. Endlich saßen wir im Zug. An der Grenze in Brest-Litowsk ging ich mit meinen Papieren zum Schalter und sagte ihnen, daß wir keine Pässe hätten. Nach 2 Stunden konnten wir unsere Reise fortsetzen. Richtig froh und befreit fühlten wir uns erst, als wir in der Bundesrepublik waren. In Hannover hat uns das Rote Kreuz empfangen, und dann ging es weiter nach Friedland.

Das ist ein kurzer Bericht über meine Jugendjahre im fernen Osten. Einiges habe ich vergessen, manches verdrängt. An viele Menschen denke ich mit Dankbarkeit zurück. Trotz allem war das Schicksal gnädig mit uns. Unsere Familie ist gesund nach Westdeutschland rausgekommen.

Memelländer in Sibirien

Literatur

- Schön, Heinz: Im Heimatland in Feindeshand, Schicksale ostpreußischer Frauen unter Russen und Polen 1945-1948, Arndt-Verlag Kiel 1999

- Schön, Heinz: Tragödie Ostpreußen, Als die Rote Armee das Land besetzte 1944-1948, Arndt-Verlag Kiel 1999